|

RECHERCHES & DECOUVERTES PREHISTORIQUES / ROCHE COURBON et VALLEE DU BRUANT

Page "GROTTE DU TRIANGLE" (mise en ligne en 2006)/

1° - Description de la "Grotte du Triangle".

2° - Historique des explorations.

3° - Ossements / lithique.

4° - La plaquette gravée ( nombreuses photographies ).

5° - Conclusion / Addenda / Bibliographie.

LIENS /

A - "Historique d'une découverte préhistorique" ( journal partiel des explorations ).

B - Les "inventeurs" ...

C - Des triangles dès le Paléolithique ?

II - Contexte géologique et karstique.

a / Géologie.

- Crétacé / Tertiaire / Quaternaire ...

- Structure et tectonique.

b / Karstologie.

- L'incidence de la fracturation.

- Un paléokarst réactivé ...

- L'envasement holocène.

- Macro et micro-spéléoformes.

( Page en cours / texte et photographies : Thierry LE ROUX de R.S.A. 17 )

III - Historique des recherches préhistoriques à La Roche Courbon et dans la Vallée du Bruant.

a / Les Grottes du Bouil-Bleu.

b / La Grotte du Château ou "du Sorcier".

c / La Grotte de La Baraude.

d / L'Abri de La Vauzelle.

e / La Grande Diaclase de La Vauzelle.

f / Les Grottes de la Flétrie.

g / Le Trou de la Salamandre.

h / La Grotte de Chez Coureau.

i / La Grotte des Piliers.

IV - De nouvelles découvertes.

a / La "Grotte du Triangle" et sa plaquette gravée.

b / Les nouvelles gravures de la Grotte du Bouil-Bleu.

V - Lithique et occupation des sites.

II - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET KARSTIQUE.

a / Géologie.

Crétacé …

Les terrains qui affleurent au Nord-Est de Saint-Porchaire - et sur la plus grande partie du Domaine de La Roche Courbon -

appartiennent à l’étage du Coniacien moyen et supérieur. D’une puissance de l’ordre de trente mètres, cette formation regroupe un ensemble

de bancs massifs de calcaires blancs-ocres, durs, graveleux, plus ou moins riches en grains de quartz et en glauconie. On observera, au pied des

falaises du Bouil-Bleu, un débit quelque peu noduleux qui annonce la base de cette formation, par ailleurs bien homogène. La faune

se singularise par son abondance et sa variété, avec une forte prolifération de Bryozoaires.

L’horizon inférieur du Coniacien surplombe l’ Angoumien supérieur qui réapparaît au niveau du château de la Roche Courbon.

Cette dernière unité du Turonien est constituée de calcaires crayeux et graveleux blancs, tendres, très riches en débris de Rudistes, et se

caractérise par des stratifications obliques et entrecroisées avec présence de chenaux et de nodules de silex de grandes tailles.

L’interface Turonien / Coniacien s'accompagne de surfaces durcies (« hard ground »), souvent rubéfiées et altérées, qui indiquent une

courte phase d’émersion, contemporaine d’une importante phase de recrudescence tectonique.

On estime à plus de 350 m l'épaisseur des assises calcaires disparues avec l'érosion de l' "Anticlinal Saintongeais".

Falaises coniaciennes de La Roche Courbon, dans la Vallée du Bruant.

|

Tertiaire …

Sur le plateau de Saint-Porchaire, le toit des calcaires est masqué par le « Complexe des Doucins », dont la mise en place s’étend

de l’Eocène continental jusqu’au creusement quaternaire des vallées, et qui a fait l’objet de nombreux remaniements. Ce recouvrement de

type détritique est limité à un ou deux mètres d’épaisseur, sauf lorsqu’il comble les profondes poches de dissolution d’une masse calcaire

très anciennement karstifiée.

On rapporte ces dépôts à l’Eocène continental, parfois à faciès sidérolithique. Les argiles rouges basales trahissent une longue période

d’altération aérienne d’âge infra-éocène. Il faut en fait tenir compte d’une relative diversification des faciès qui peuvent allier des résidus

de décalcification des calcaires aux sables du Tertiaire : argiles sableuses brunes à rouges, quelquefois vertes claires, débris de fossiles divers,

silex noirs ou bruns éclatés par le gel (témoins des niveaux santoniens arasés), sables argileux rougeâtres à petits graviers, sables éoliens

limoneux (ces derniers épandus à la fin du Würm ).

Environs de Saint-Porchaire : surface calcaire et son faible recouvrement de "terres de groies".

|

Quaternaire …

Si le Tertiaire, et ses placages argileux, sableux et argilo-sableux, hérités d’une sédimentation continentale, coiffe le substratum secondaire,

le Quaternaire, quant-à-lui, tapisse les flancs des reliefs de ses éboulis et cailloutis et le fond des dépressions d’alluvions fluviatiles

sablo-graveleuses, argileuses, ou tourbeuses.

Au Quaternaire (et notamment à l’époque préflandrienne ), les principales directions de fractures, ainsi que les zones de contact parallèles

aux structures entre terrains durs et tendres, président à l’encaissement du réseau hydrographique. Les cycles de glaciations / déglaciations

incisent de nombreuses vallées, dont celle du Bruant (affluent de la Charente ). A la fin de l’époque würmienne ( 11500 BP ),

la diminution considérable du niveau marin ( - 60 à –100 m NGF ) entraîne , en amont de la Vallée du Bruant, une intensification du

pouvoir érosif et très corrosif des glaces et eaux de fonte, laquelle nous a légué de splendides champs de lapiés.

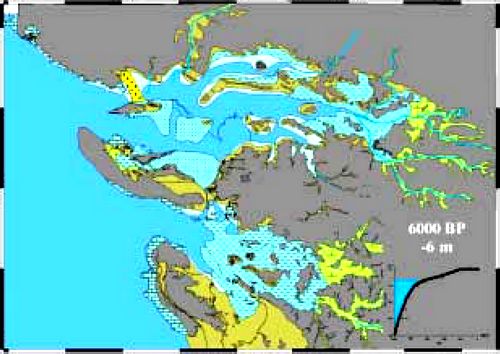

Conséquence des dernières pulsations de la déglaciation post-würmienne, la « transgression flandrienne » débute, entre 10 000 BP et

6500 BP par une phase de remontée rapide du niveau marin. La mer pénètre profondément dans les pertuis et la migration vers l’Est

des estuaires cause l’inondation des vallées adjacentes et un ralentissement du cours des affluents. De 6500 à 2000 BP, lorsque la mer

atteint – 10 m, le taux de remontée devient inférieur aux apports de sédiment ce qui se traduit par un colmatage progressif des dépressions

estuariennes et côtières. De 2000 BP à l’actuel, (après une courte phase de ré-invasion par des eaux d’origine continentale et marine entre

3000 et 2000 BP), les baies se comblent de bri et se transforment en marais (Rochefort, Brouage et Basse Seudre ).

Puis se poursuit une phase de progression vers l’Ouest du trait de côte et d’exportation des dépôts vers la plate forme continentale.

Lapiaz et éboulis quaternaires sur un versant de la Vallée du Bruant.

|

Littoral et réseau hydrographique vers l'optimum de la transgression flandrienne ...

|

Ci-dessus et ci-dessous : la Vallée du Bruant, envasée par la tourbe il y a environ 6000 ans ...

|

Structure et tectonique …

Par le jeu et le rejeu des cassures Est/Ouest, Nord/Sud, et Nord-Ouest/Sud-Est, la tectonique anté-cénomanienne avait

déjà modelé les formations jurassiques sur la structure profonde paléozoïque. Mais ce sont les plissements de la phase

éocène inférieur ( Tertiaire ), associés au paroxysme de l’orogenèse pyrénéenne et contemporains du retrait de la mer crétacée, qui ont

déformé l’ensemble des formations lithologiques jurassiques et crétacées et qui sont à l’origine de l’ « Anticlinal Saintongeais »

(Anticlinal de Gémozac / Jonzac + Synclinal de Saintes ).

A la fin du Miocène, deux directions principales de plis et de cassures tissaient déjà l’architecture globale du département,

comme de la région de Saint-Porchaire :

- des plis de grande ampleur ajustés Nord-Ouest/Sud-Est, en relation avec les structures anciennes, dits de

« type armoricain »,

- des plis, beaucoup plus restreints, de direction Est/Ouest, tributaires du soulèvement pyrénéen et concernant de

plus petites surfaces.

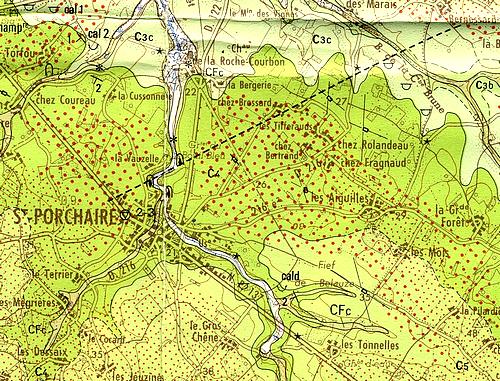

La Vallée du Bruant et le Domaine de la Roche Courbon sont situés sur le flanc Nord-Est du Synclinal de Saintes, dont les assises plongent mollement

vers le Sud-Ouest, à la limite du Coniacien et de l’Angoumien ( Turonien supérieur ), et au voisinage d’une faille axée N 63° E qui

se projette sur 4 km entre le Sud du hameau de Bernessard et la sortie Nord de Saint-Porchaire.

Ce phénomène géologique infléchit vers l’Est, sur environ 300 m, le cours même du ruisseau Le Bruant. En rive Est, il s’inscrit nettement

dans la paroi rocheuse, à 15 m au Sud de la source du Bouil-Bleu, et à 50 m de l’entrée du porche principal de la grotte du

même nom. La fracture est orientée N 60° E et accuse un pendage proche de 20 °. En rive Ouest, son prolongement entaille la falaise

de La Vauzelle, à une cinquantaine de mètres au Nord de la Grotte de la Barraude ( également appelée "Grotte de La Vauzelle »).

Extrait de la feuille au 1/50000 ème de Saint-Agnant du B.R.G.M.

|

Débouché présumé de la "Faille de Bernessard", côté falaises de La Roche .

Courbon

|

Au Sud de cette faille ( et au Nord-Est de Saint-Porchaire ), de spectaculaires réseaux de diaclases hachent le plateau calcaire.

Envahies par des argiles et sables tertiaires, ces discontinuités se signalent, vues du ciel, par des différences d’humidité et de végétation.

Entre les lieux-dits «Chez Brossard» et « Les Grottes », on dénombre ainsi plus d’une vingtaine de cassures, certaines longues

de plusieurs centaines de mètres, espacées de 20 à 30 m et alignées N 145° E en moyenne.

Les Carrières du « Fief de Belauze » interceptent de telles diaclases ( N 145° E et N 0° ), étonnantes par leur longueur, par les formes

de corrosion qui en sculptent les parois, ainsi que par les multiples conduits qu’elles mettent en connexion. Les banquettes, anastomoses, coupoles,

cupules, arêtes d'érosion, révèlent un creusement en régime noyé. Des « dents de dragon » ( macro-"pendants" ), résultat d’une érosion sous remplissage, renvoient aux formes

analogues reconnues dans les cavités extrêmes-orientales et renseignent sur les conditions tropicales ou sub-tropicales qui régnaient lors

du fonctionnement de ce très vieux paléokarst infra-éocène. Selon les cavités, l’imposant remplissage peut passer d’argiles sableuses ocres

assez grasses à des sables argileux verdâtres moins cohérents.

Alignement de diaclases, à 900 m à l'Est des Grottes du Bouil-Bleu.

|

Ci-dessus et ci-dessous : diaclases recoupées par les carrières du Fief de Belauze.

|

Ci-dessus et ci-dessous : formes d'érosion et de corrosion du paléokarst mis à jour par les carrières.

|

A 500 m au Nord du village Les Aiguilles ( où un vaste ensemble de galeries et salles naturelles a été traversé,

à 4 m de profondeur, par le forage d’un puits à eau ), les photographies aériennes dévoilent une fracture de 400 m de

développement orientée N 3° E. Elle croise deux autres familles d’accidents parallèles, l’une établie aux alentours de 15° W,

l’autre, plus classique, autour de N 130° E.

Réseau de diaclases au Nord du village des "Aiguilles".

|

Grotte des Aiguilles : galerie paragénétique très corrodée accessible par un puits artificiel.

|

b / Karstologie.

Les conditions idéales pour l’existence de grottes ( propices à une occupation paléolithique ! ) se trouvaient donc réunies dans la région de Saint-Porchaire et

particulièrement sur le Domaine de La Roche Courbon : présence d’une faille géologique, importants treillis

de diaclases ( et réseaux de chenaux "herités" du paléokarst ), zone fragile d’interface Coniacien / Turonien, au pendage

sensible, processus d’ablation et de re-karstification inhérents à l'implantation d'une petite vallée glaciaire …

L'incidence de la fracturation …

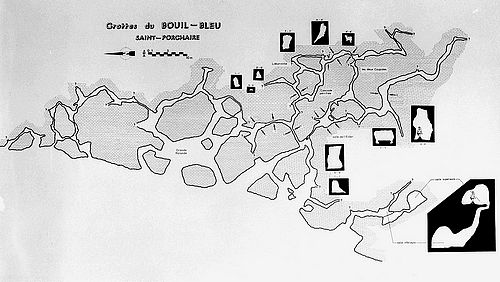

Les deux principaux axes de fissuration qui affectent les calcaires coniaciens de la Vallée du Bruant ont conditionné le creusement et le « maillage »

du système karstique et coïncident avec l’orientation de ses différentes galeries. Les relevés des nombreuses diaclases recoupées par les carrières de

Saint-Porchaire entrent en concordance les mesures spéléologiques, l’examen des photographies aériennes, et des sondages

de profils sismiques obtenus sur le Seuil Inter-insulaire.

Une première direction de fracturation, variant de N 130° à 145° E ( Nord-Ouest / Sud-Est ) commande le profil général des réseaux souterrains.

Elle correspond au sens des circulations aquifères et a privilégié la formation de galeries de bon calibre. Cette direction est bien accusée dans la

vaste Galerie des deux Coupoles de la Grotte du Bouil-Bleu ou encore le couloir d’entrée et les diaclases de la Grotte de La

Barraude. Ce plan de fissuration s’avère parallèle à la structure anticlinale ( env. N 135° E ) et à une faille ( détectée par géosismique

jusque dans les profondeurs des terrains du Trias ) qui, dans le secteur Pont-l’Abbé – Champagne, a probablement déterminé la direction de la rivière

l’Arnoult.

Un axe secondaire, oscillant autour du Nord (de N 10° W à N 20° E, exceptionnellement N 30° E) a participé à l’organisation des écoulements en

reliant les collecteurs principaux. Il a engendré des conduits d’assez modestes proportions, tels les anciennes "conduites forcées" qui raccordent les diaclases de la

Grotte de La Baraude, et a parfois favorisé l’évolution de petites salles. Il entre également en jeu dans la configuration du « Labyrinthe » de

la Grotte du Bouil-Bleu et dans l’articulation de la « Grande Rotonde » avec la spacieuse galerie transversale qui lui donne accès. Cette

direction, alignée sur le front de falaise, a vraisemblablement bénéficié des phénomènes de détente, d’ « appel au vide », consécutifs à l’insertion de

la vallée glaciaire.

Enfin, quelques segments pourraient tendre, autour de N 60° E, dans une direction parallèle à celle de la Faille de Bernessard

qui prend la vallée en écharpe. Cependant, les visées topographiques souterraines ne permettent pas de vérifier, de façon systématique, un rôle majeur joué par cet accident

dans la genèse du réseau.

Dans la "Combe du Cloître", adjacente (rive Ouest) à la Vallée du Bruant, la Grotte de Chez Coureau schématise bien la trame des grottes locales : une salle N 130° E prolongée par un couloir N 0° ...

Plan des Grottes du Bouil-Bleu, levé par le Spéléo-Club Rochefortais en 1967.

|

La Galerie des Deux Coupoles, tributaire d'une diaclase axée N 130° E.

|

Arrivée dans la Salle de l'Enfer, construite à la croisée des deux axes de fissuration.

|

Les cavités "héritées" d'un paléokarst réactivé …

Comme nous l’avons précédemment évoqué, les diaclases visibles dans les carrières des environs de Saint-Porchaire présentent les signes

d’une intense altération karstique ( vagues et arêtes d'érosion, banquettes, lapiez de voûte, ... ) ainsi qu’un énorme colmatage argilo-sableux. L’intrusion de matériaux se rapportant au démantèlement

des formations de recouvrement détritiques de l’Eocène plaide en faveur d’une première phase de karstification, ou au moins « d’ébauche »

des réseaux actuels, qui remonterait au Tertiaire. Théoriquement, le mécanisme d'altération et d'ablation karstique a débuté peu après l'émersion du glacis calcaire crétacé.

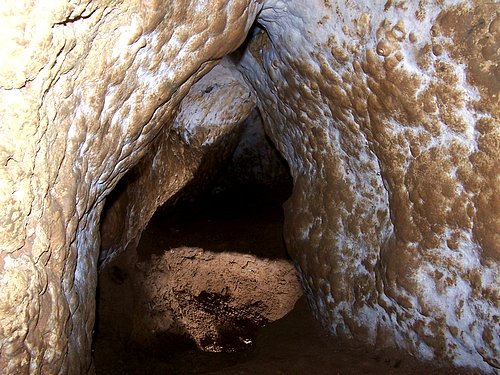

Dans les grottes, on constate le même remplissage argileux omniprésent. Il gagne en volume au fur et à mesure que l’on s’enfonce sous

le plateau ou dès que l’on s’éloigne des galeries les plus spacieuses, lesquelles marquent les axes préférentiels de drainage du flux aquifère.

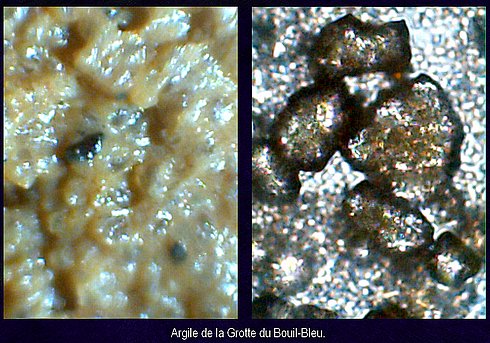

L’observation microscopique des sables argileux prélevés dans les grottes montre leur similitude avec ceux extraits, en carrière, des diaclases et conduits de l’ancien paléokarst.

On y retrouve les mêmes grains ovoïdes noirs luisants, émoussés et sub-anguleux : vraisemblablement des pisolithes ferrugineux du Tertiaire.

Remplissage dans les Grottes du Bouil-Bleu : argiles sableuses ( ci-dessus et ci-dessous ).

|

Remplissage de sables argileux bruns clairs sous un vieux plancher stalagmitique.

|

Similitude des sables argileux du paléokarst (carrières) et de la Grotte du Bouil-Bleu.

|

Argile sableuse de la Grotte du Bouil-Bleu : grossissement

de grains ovoïdes noirs luisants, émoussés à subanguleux.

|

Il semble très vraisemblable qu’au Quaternaire, la remontée du plateau crayeux par rapport au niveau eustatique ( fixé entre – 60 et – 100 m NGF )

et les cycles successifs de glaciation / déglaciation aient entraîné une forte reprise de l’activité karstique avec remise à contribution et dégagement

local et partiel du remplissage de diaclases et chenaux déjà utilisés par des écoulements du Tertiaire.

Cette réactivation croissant en proportion des masses d’eaux de fonte infiltrées et concentrées sous terre, c’est logiquement vers l’aval et les

émergences qu’elle atteignait son maximum d’intensité et de capacité à mobiliser et évacuer les anciens amoncellements d’argiles sableuses tertiaires.

Les « émergences », qui jalonnent toujours les deux versants de la vallée, témoignent ainsi de diaclases et conduits préexistants qui furent tronqués et mis à jour

par l’incision de la vallée glaciaire, conséquence de l’abaissement du niveau de base pendant le Pléistocène. Parallèlement au « rajeunissement »

du paléokarst, l’enfouissement de la vallée en a morcelé les témoins, individualisant des segments de galeries qui pouvaient initialement dépendre d’un seul

et même ensemble organisé (ex : Bouil-Bleu / La Vauzelle ).

Galerie d'entrée de la Grotte de la Baraude, recoupée par la vallée incisée.

|

Grande diaclase de La Vauzelle, également interceptée par la vallée.

|

Enfin, si la reprise du cavernement a partiellement déblayé d’anciens colmatages tertiaires, elle en a aussi généré de nouveaux, issus du voisinage

des entrées des grottes. Sous climat périglaciaire, les zones marginales de rebord des plateaux, plus vulnérables aux variations saisonnières et au

dégel superficiel du sol, ont été affectées par des coulées de solifluxion, souvent assorties de mouvements de cryoturbation. Absorbées par les diaclases

ouvertes au-dessus des corniches, des boues se sont étalées dans les galeries sous-jacentes, pouvant accumuler dans les points bas des vestiges d’occupation

animale ou anthropique (ossements, dents, déchets de taille de silex, de cuisine, … ). En période d’amélioration climatique ( ex : déclin d’une phase glaciaire ),

des ruissellements plus importants lessivaient les abords des grottes, y entraînant des matériaux d’origine allochtone, mais aussi remaniant et ré-amassant

en profondeur une partie des dépôts en place.

Les secteurs d’entrée des Grottes du Bouil-Bleu et du Triangle ( « Boyau des Escargots » ) permettent d’étudier

des brèches ossifères très compactes qui résultent de tels processus. Elles se composent d’un ciment argilo-calcaire qui fait corps avec

la moitié inférieure des parois et amalgame des éclats d’outils, des fragments d’ossements et des dents souvent très bien conservées.

Brèche très compacte, accolée à la partie inférieure de certaines

parois de la Grotte du Bouil-Bleu ( zone d'entrée ).

|

Grotte du Triangle : détail d'un bloc de brèche : dent, silex, ossements, cailloutis, ciment argilo-calcaire.

|

Au chapitre des remplissages inhérents aux cycles de glaciations quaternaires, il nous reste à mentionner ceux provoqués par

la gélivation, phénomène auxquel fut particulièrement soumise la Grotte du Triangle. Cette cavité se résume aujourd’hui à une lacune

entre une voûte uniformément délitée et un plancher exhaussé par l’entassement de volumineuses dalles calcaires ainsi que d’innombrables plaquettes et

petits blocs. Le délabrement et l’élévation progressive du plafond, mis en porte à faux, devaient aboutir à un effondrement massif.

On évalue les dimensions du porche initial en considérant celles de l’actuel talus frontal, dominé par un large et très net plan de cassure.

Grotte du Triangle : détail d'une paroi délitée.

|

Porche supérieur effondré de la Grotte du Triangle.

|

L' "envasement" holocène.

Au cours de la transgression flandrienne, la Vallée du Bruant a successivement subi des apports de bri à tendance fluvio-marine puis

l’installation de formations spécifiquement tourbeuses, liées à l’engorgement et à la stagnation du cours de la rivière. Limons et vases atteignent

ainsi plus de 10 m d’épaisseur sous les jardins du Château de la Roche Courbon. En face de la Grotte de la Baraude, au centre

de la vallée, un mètre de tourbe brune à noire, fibreuse et mousseuse, surmonte un niveau argilo-calcaire blanc-jaunâtre à graviers de 2 m d’épaisseur.

Cette argile repose sur un niveau de bri de 3 m de puissance. Le sondage touche le substratum calcaire 6 m sous la surface. Sous la

« Grande Rotonde » de la Grotte du Bouil-Bleu, la croûte tourbeuse se réduit à une dizaine de centimètres et l’on atteint une

glaise jaune stérile vers 70 cm de profondeur, 30 cm au dessus du sol rocheux.

La partie inférieure des falaises de la vallée est percée de multiples entrées de cavernes, ensevelies ou partiellement oblitérées par le comblement

holocène. De nombreux vestiges paléontologiques et préhistoriques sont ainsi « scellés » par le marécage et attendent, intacts, les investigations

archéologiques du futur …

Grotte du Triangle : porche inférieur remblayé par les limons.

|

Les sources qui, au bas des escarpements, s’échappaient de majestueuses galeries horizontales, émergent désormais des épaisseurs de la tourbe.

En Saintonge, on nomme « Bouils » de telles fontaines pseudo-vauclusiennes, pittoresques pour leurs reflets mauves, leurs bulles de méthane, et les légendes qu'elles ont inspiré !

Ainsi le « Bouil-Bleu » constitue-t-il l’exutoire des circulations aquifères d’un étage inférieur actif qui se développe 4 à 5 mètres sous le sol des

galeries fossiles de la grotte du même nom. De même, à la Grotte d’Eau (côté Vauzelle), à la Grotte des Piliers

(côté Roche Courbon), ou à l’Emergence du Triangle ( Flétrie ), le cheminement des ruisseaux souterrains s’insinue

entre les voûtes et le remplissage. Sec ou fluide en fonction des précipitations et du régime des eaux, ce dernier a jusqu’alors condamné

toute pénétration vers l’amont de galeries situées à une altitude moyenne inférieure à 12 m NGF.

La source du Bouil-Bleu, côté Roche Courbon ...

|

... et la Grotte d'Eau, son équivalent côté Vauzelle.

|

Par contre, les cavités situées au-dessus de 13 m NGF ( ex : Grotte du Bouil-Bleu, Grotte du Guano ) ou perchées

vers + 16 m en sommet de falaise ( ex : Grotte de La Baraude, Grotte du Triangle, Grotte des Dentelles )

ont échappé à l’emprise des alluvions flandriennes et autorisent des conditions d'exploration moins "attachantes" sinon plus faciles !

Galerie d'entrée de la Grotte des Dentelles.

|

Macro et micro-formes spéléologiques ...

Les galeries souterraines de la Vallée du Bruant offrent toutes les caractéristiques du type « paragénétique », défini par un

creusement s’exerçant, de bas en haut, ( l'argile isolant le plancher rocheux ), en régime noyé, à la faveur d’ écoulements très lents générateurs d’une corrosion aussi intense qu'omnidirectionnelle et

d’une importante sédimentation. La structure très anastomosée des Grottes du Bouil-Bleu conforte cette interprétation.

Les coupoles en chapelet de la galerie terminale, ainsi que la « Grande Rotonde » ( porche principal de la Grotte du Bouil-Bleu )

ont été façonnées sous pression, au gré des fluctuations du niveau hydrostatique et au débouché de lignes de fissures verticales canalisant les eaux météoriques infiltrées

( la configuration en dôme s'explique par une dissolution s'exerçant à la base de la circonférence mouvante et donc toujours plus ou moins élargie de la cloche d'air emprisonnée ).

Les cheminées d’équilibre rencontrées ailleurs (Grotte du Guano, Grotte de La Barraude, etc … ), procèdent du même classique

phénomène de « corrosion par mélange des eaux », basé sur le principe d’un rééquilibrage des taux d’acidité et de bicarbonate dissous aux points de rencontre, avec la "nappe",

de petits affluents de provenances différentes. Une multiplicité de cascatelles de faible débit, surgies d’anfractuosités dispersées dans les voûtes, peut

ainsi permettre le creusement de grottes étendues sur des kilomètres mais dénuées du moindre accès remarquable ! Ce processus était à l’oeuvre dans toutes les grottes

du plateau de Saint-Porchaire ( ex : Grotte des Aiguilles ) ainsi que dans celles devenues ensuite accessibles grâce à l’entaille glaciaire de

la Vallée du Bruant ( ex : Grottes du Bouil-Bleu ).

Cette coupole de corrosion en plafond ( ci-dessus ) et cette coulée de calcite en paroi

latérale (ci-dessous) correspondent toutes deux à d'anciennes cascatelles aujourd'hui

obturées par la calcite : d'anciens "affluents" d'un réseau paragénétique "aveugle" ...

|

Diaclases très corrodées ( "cheminées d'équilibre"), dans la Grotte

du Bouil Bleu (ci-dessus) et de La Baraude (ci-dessous).

|

L’empreinte d’une forte action corrosive se manifeste de façon récurrente dans toutes les grottes de la vallée et du plateau : coupoles ou « marmites inverses », alvéoles centimétriques à décimétriques ( "corrosion en éponge" ),

lames et « pendants » rocheux, dentelles ou gruyères de pierre, chenaux de voûte, petites banquettes de mise en relief de la stratification,

entonnoirs de soutirage, etc… A contrario, les indices d’écoulements plus rapides à surface libre ( ex : « coups de gouge » ou vagues d'érosion, planchers

rocheux décapés ou surcreusés, … ) font presque toujours défaut. Cependant, dans la Grotte du Bouil-Bleu

( au point dit « Le Carrefour » ), l’argile est entamée par une profonde rigole, située à l’aplomb d’une coupole désormais

concrétionnée. Les écoulements se déversaient, à la base d’un toboggan d’argile, dans une « perte » communiquant avec un niveau inférieur.

De même, certains profils d’entrées « en trou de serrure » suggèrent un affouillement quaternaire de la base rocheuse de galeries "syngénétiques" intialement tubiformes ou ogivales.

Ancienne conduite forcée cylindrique ayant évolué vers un profil syngénétique surcreusé dit "en trou de serrure".

|

Ainsi que le décrivait Pierre LOTI dans « Le Château de La-Belle-Au-Bois-Dormant », le dédale de galeries de la Grotte du Bouil-Bleu

est décoré « d’épaisses coulées de neige ou de lait ». Ce vieux revêtement de calcite blanche à grise, parfois teinté

d’ocre par le dioxyde de manganèse, s’apparente à la catégorie des « concrétions stratifiées mamelonnées » et se présente sous l’aspect de bombements aplatis,

tantôt revernissés de coulées actives, tantôt très dégradés et confinant à la structure du « moonmilch » ( « lait de lune » ).

" ... et je me rappelle qu'une fois, vers ma quinzième année, j'avais failli me perdre

dans le dédale de ces galeries, que tapissaient comme d'épaisses coulées de neige ou

de lait, et qui étaient toutes de la même blancheur de suaire."

Pierre LOTI - Le Château de La Belle-au-Bois-Dormant.

|

Moonmilch ("lait de lune") : dans la Grotte du Bouil-Bleu (ci-dessus) et la Grotte Des Aiguilles (ci-dessous).

|

La paroi et les voûtes originelles, lorsqu’elles ne sont pas occultées par le concrétionnement, affichent des constellations de

cupules de corrosion, stigmates d’un creusement en régime saturé. Ceci n’exclut pas la possiblité de stades ou de phases,

plus dynamiques, d’écoulements vadoses dont il ne subsiste pas de spéléoforme clairement lisible. Conséquence de

l’exhausement du « niveau de base » suite à l’épisode transgressif flandrien, aujourd’hui encore, le cavernement s’exerce,

dans des conditions typiquement « phréatiques », au sein des assises du Coniacien ( et bien-sûr du Turonien ) dont les

chenaux aquifères, en équilibre avec la nappe, en restituent les trop-pleins au Bruant. Les variations du niveau hydrostatique,

au cours des derniers millénaires, ont dessiné des "bandes de niveaux" et des dégradés sur les parois de la « Grotte d’Eau »

( côté Vauzelle ) et de la « Grotte des Piliers » (côté Roche Courbon ).

Très vieilles cupules de corrosion sous un revêtement de calcite très dégradé ( Grotte du Bouil-Bleu ).

|

Dentelles de corrosion beaucoup plus récentes dans la "Faille de La Vauzelle".

|

Corrosions "récentes" à l'entrée de la Grotte des Dentelles.

|

Similitude des vieilles formes de corrosions (cupules abrasées ou micro-lapiaz de voûte) de la Grotte du

Bouil-Bleu (ci-dessus) et de celles des conduits du paléokarst tertiaire recoupé par les carrières (ci-dessous).

|

Grotte des Piliers : traces de variations du niveau hydrostatique ( au Quaternaire ).

|

L’existence d’une phase de corrosion en régime noyé postérieure à l’élaboration du concrétionnement est attestée

par le délabrement ou la destruction de stalactites quelquefois situées à plusieurs mètres de hauteur

( ex : Galerie des Deux Coupoles dans la Grotte du Bouil-Bleu ). Parfois, les concrétions ou revêtements

stalagmitiques ruinés ne demeurent que sous la forme d’une fragile croûte de présumé di-oxyde de manganèse que l’on

rencontre aussi sur de nombreuses plaquettes détachées des parois, plaquettes lardées de traits ou pré-découpes

supposées d’origine anthropique. Certaines draperies et coulées de calcite, rabotées ou cannelées, prouvent une reprise des écoulements

avec mises en charges agressives.

Ces concrétions très abîmées en cotoient d’autres plus récentes, actives, et d’une

blancheur éclatante : comme dans les domaines des formes de corrosion, d’érosion, ou de remplissage, la genèse

du concrétionnement semble ici s’être opérée selon plusieurs cycles …

Plaquette calcaire recouverte d'une pellicule (1 à 2 mm) noire de concrétion dégradée, rayée, gravée ou tailladée ...

|

Stalactite et revêtement de calcite ruinés lors d'un stade de corrosion en régime noyé ( Grotte des Piliers ).

|

Draperie "fantôme", rabotée par une reprise des écoulements (Grotte du Bouil-Bleu).

|

Concrétion cannelée par le passage de l'eau (Grotte du Bouil-Bleu).

|

Décor stalagmitique récent ( Grotte du Bouil-Bleu ).

|

Cette approche des grottes de la Vallée du Bruant et du Domaine de La Roche Courbon met en évidence un cadre géologique,

hydrogéologique, spéléologique complexe, qui augure d’interprétations archéologiques tout aussi délicates. Ces galeries souterraines ont

pris naissance il y a plusieurs millions d’années et représentent de fantastiques vaisseaux à voyager dans le temps. Leurs voûtes régularisées

« en plein cintre », en forme de coques retournées, mêlent les messages de la nature à ceux d’ hommes de toutes les époques . Parmi ceux-ci, l’argile,

la moisissure et les éboulis conservent précieusement

quelques "bouteilles à la mer" millésimées " Paléolithique Supérieur " ...

T.L.R.

Galerie aux parois dévastées par les graffiti ( Grotte du Bouil-Bleu ).

|

Signatures vides de sens ... ( Grotte du Bouil-Bleu ).

|

Ci-dessus et ci-dessous : représentations plus intéressantes à élucider ...

|

|

Cliquez sur ce lien pour accéder au

résumé et à l'introduction générale.

|

|

Cliquez sur ce lien pour accéder à la version PDF de la page en cours.

|

Accueil

|