|

Charente-Maritime : aperçu géologique ...

I / ERE PRIMAIRE ( Paléozoïque )

Vers -570 millions d’années, au Précambrien, se forme un continent unique sujet à d’intenses bouleversements.

Il y a 540 m.a., l’orogenèse finale cadomienne donne naissance au Massif Armoricain.

A Rochefort, des terrains primaires attribués au Paléozoïque ont été rencontrés vers la cote –800,

par les forages hydrothermaux, sous l’apparence d’un grès d’une dureté considérable (Hôpital Maritime)

et d’un micaschiste grenatifère (Porte Bégon). A Clam, près de Jonzac, ce sont des schistes plus ou

moins dolomitiques, gris et rouges, qui ont été sondés à une profondeur de 1736 m.

Ces terrains primaires sont recouverts par la mer au Cambrien (il y a environ 530 m.a.),

un cycle de sédimentation détritique se poursuivant à l’Ordovicien, vers - 450 m.a. Notre

région se situe alors dans la partie Nord d’un continent géant, le Gondwana, dont elle commence

à se détacher.

Tandis que les mers chaudes hébergent déjà des formes de vie archaïques, les premiers

organismes investissent la terre ferme vers –440 m.a. : d’abord de petites algues semblables à

des mousses, puis des invertébrés (scorpions, insectes), enfin les premiers vertébrés avec poumons.

A partir du Dévonien moyen (-385 m.a.), une (future) « Saintonge » continentale perdure

pendant 150 millions d’années, jusqu’au début de l’Ere Secondaire. Les terres découvertes

s’étendent vers le sud jusqu’à un bras de mer : la « Mésogée » du Permien, géosynclinal

correspondant schématiquement au futur emplacement des Pyrénées. Vers le nord, elles sont

reliées au très vieux continent Nord-Atlantique.

Notre petit coin de Saintonge est déjà plissé selon un axe N.W. / S.E. résultant

de la surrection de la Chaîne Varisque d’Europe, phénomène qui se déroule de la

fin du Silurien jusqu’au Permien (-415 à –295 m.a.). L’érosion de cette chaîne,

également appelée « hercynienne » ( comparable à l’actuel Himalaya ), perdurera jusqu’à la fin du Trias.

La fin du Dévonien voit disparaître 72 % des espèces. Puis, il y a 245 millions

d'années, une extinction de masse inaugure le passage du Permien au Trias, éliminant

90 % des espèces marines, 70 % des vertébrés terrestres et la majorité des plantes …

Ce désastre est imputé à l’impact de météorites géantes, ou à une grande glaciation …

II / ERE SECONDAIRE ( Mésozoïque )

A / Trias

Une transgression marine débute au Trias, il y a 240 millions d'années. Avançant vers l'ouest, elle encadre le Massif Central.

Durant toute cette période (-240 à -184 m.a.), notre région reste constamment émergée ou occupée par des lagunes.

Cette transgression se poursuit pour aboutir à la mer jurassique qui envahit la quasi-totalité de l'actuel territoire français dont celui

de la future Saintonge.

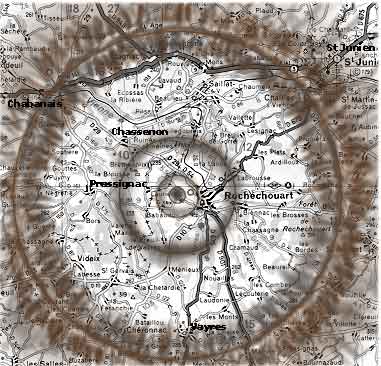

Il y a 215 millions d'années, à la fin du Trias, une catastrophe entraîne la disparition de 61 % des espèces vivantes :

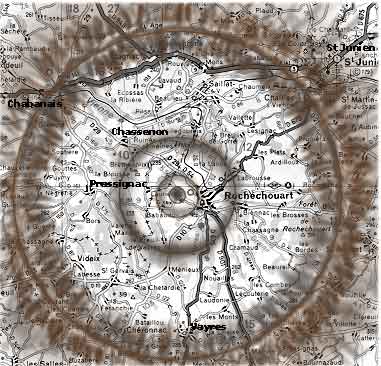

peut-être à la suite de l'impact d'un groupe de météorites dont celle de Rochechouart près d'Angoulême.

On évalue à 14 millions de fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima l'énergie libérée par le choc de

cet astéroïde qui mesurait de 0,8 à 1,5 km de diamètre et pesait de 1 à 6 milliards de tonnes. L'explosion liquéfia

66 km3 de roche ( à une température de 10 000°C ) et engendra un cratère d'environ 20 km de diamètre, aujourd'hui arasé par l'érosion …

Zone d'impact de la météorite de Rochechouart.

Source : http://perso.orange.fr/groupejarc/chassenon/rochecho.htm

|

B / Jurassique

Durant tout le Jurassique inférieur et moyen, la mer recouvre la Charente-maritime dans sa quasi-totalité.

Celle-ci se situe à la confluence de trois mers épicontinentales peu profondes et riches en organismes marins :

la boréale, la mésogéenne, l'atlantique naissante. Une émersion de la partie la plus septentrionale du futur département

s'amorcera au Jurassique supérieur.

La future Europe voisine alors avec la zone équatoriale, d'où un climat uniformément chaud. Les chaînes

alpine et pyrénéennes n'existent pas encore … La chaîne hercynienne, démantelée par l'érosion, offre maintenant une

surface parfaitement nivelée …

Au Toarcien (fin du Lias ou Jurassique inférieur, il y a 184 millions d'années), une transgression plonge

la future Charente-Maritime sous plusieurs mètres d'eau. Des marnes et des calcaires marneux se déposent

au fond de cette mer.

Un refroidissement du climat provoque, au Callovien (fin du Jurassique moyen, il y a 165 m.a.), un développement

de la faune marine se soldant par une sédimentation plus riche en carbonates.

Cette phase de dépôts marno-calcaires se prolonge durant l'Oxfordien (Jurassique supérieur, -155 m.a. ),

étage constitutif des falaises de l'Ile de Ré, des Minimes et de la Pointe du Chay.

Le Kimméridgien, âge auquel les futurs continents Européen et Africain se séparent, nous a légué des marnes

ainsi que des calcaires argileux ( ou avec intercalations marneuses ).

Au Portlandien (ou Tithonien), il y a 150 m.a., s'amorçe une régression de la mer jurassique. Il en résulte

une grande variabilité, tant en surface qu'en profondeur, de faciès lithologiques essentiellement à dominante calcaire.

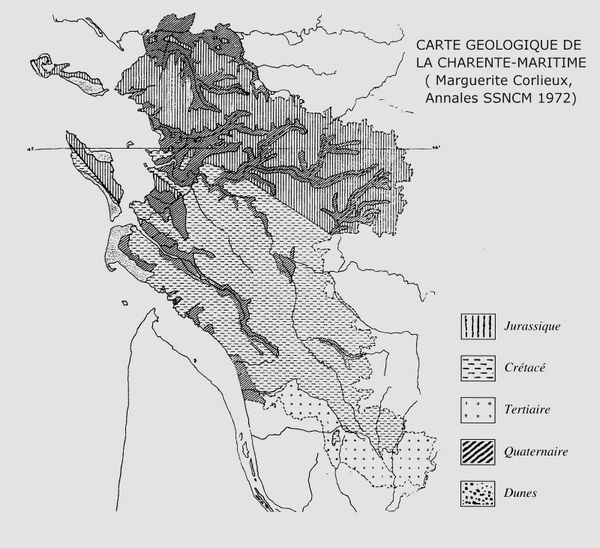

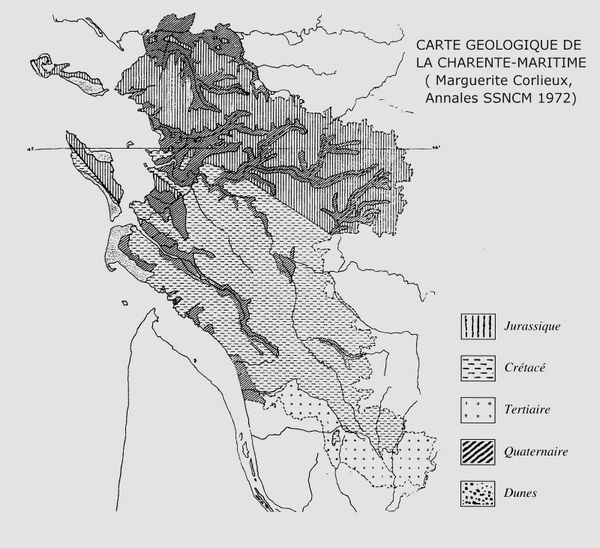

Les affleurements Jurassiques Charentais-Maritimes ne concernent que le Jurassique supérieur (Oxfordien, Kimméridgien

et Portlandien). Ils intéressent toute la partie nord et nord-est du département.

Carte géologique simplifiée de la Charente-Maritime.

Source : Marguerite Corlieux / SSNCM 1972.

|

C / Crétacé

Le Crétacé inférieur, correspondant à une période d'émersion ininterrompue de près de 40 millions d'années,

(baisse générale du niveau marin sur l'ensemble du globe) représente une lacune stratigraphique en Charente-Maritime :

le Crétacé supérieur

repose ainsi directement sur la surface érodée du Jurassique. Cette émersion est confirmée par la présence

de spores de pollen du Crétacé inférieur trouvés à la base de terrains datés du Crétacé supérieur

( forage pétrolier de St-André de Lidon ). Notre région est alors en proie à une intense érosion de type

continental ainsi qu'à une forte karstification.

Durant l'Albien terminal ( il y a plus de 100 m.a.), la côte rochefortaise coïncide curieusement avec celle que nous

connaissons aujourd'hui ! Parmi une végétation tropicale mêlant résineux, fougères arborescentes et premières

plantes à fleurs, la vie évolue à toutes les échelles : classiques dinosauriens et peuple d'insectes (tels ceux

retrouvés figés dans un gisement d'ambre près d'Archingeay). Dans le Marais de Brouage, des sables, graviers et argiles

( longtemps confondus avec les formations du Cénozoïque ) témoignent des marécages et milieux palustres d'un système fluvio-deltaïque tropical.

Essentiellement marin, Le Crétacé supérieur Charentais-Maritime va enchaîner plusieurs séquences lithologiques

dont chacune débute par un terme

plus ou moins chargé en terrigènes et s'achève par une assise plus franchement carbonatée.

Les sables ne se rencontrent ainsi qu'à la base de la série dans le

Cénomanien et au début du Coniacien.

Il y a 99 millions d'années, au Cénomanien ( début du Crétacé supérieur ), s'amorçe une vaste transgression

qui recouvre les trois-quarts du département. Dans cette mer vont se déposer, durant presque 30 millions d'années,

de grandes épaisseurs de sédiments : argileux, sableux, et surtout calcaires. Détritiques au Cénomanien inférieur

( ex : région de Cadeuil ), les dépôts évoluent, à partir du Cénomanien moyen, vers des termes plus franchement

calcaires ( ex : région de Saint-Savinien ), riches en Rudistes. Au Cénomanien supérieur, la mer s'ouvre très loin

vers le Nord-Est du Bassin Aquitain.

Le Turonien inférieur ( - 93,5 m .a. ) marque l'optimum de la transgression. Au Turonien moyen débute

la régression marine en même temps qu'une phase de recrudescence tectonique. Au Turonien supérieur,

la poursuite du soulèvement aboutit à l'émersion d'une partie de la plate-forme carbonatée. En Charente-Maritime,

le contact Turonien supérieur / Coniacien inférieur porte les stigmates de ce retrait marin, net mais

de " courte " durée : surfaces durcies (" hard ground ") et rubéfiées, discordances, stratifications obliques

et entrecroisées, bioturbations. Le Turonien local englobe deux types bien différenciés de sédimentation :

argiles, marnes, calcaires crayeux à faune pélagique ( céphalopodes ) au Ligérien, puis dépôts néritiques de

calcaires à ciment microcristallin avec faune benthique à l'Angoumien ( développement des rudistes ).

Les assises épaisses ( 80 m environ ) du Turonien sont actuellement le siège d' une karstification active

( ex : pertes du Souci de Chadennes et de Vénérand ).

L'ancienne période du Sénonien ( qui regroupait les étages de la craie ) a été divisée ( Henri Coquand / 1860 )

en cinq nouveaux étages bien représentés en Charente-Maritime : le Coniacien, le Santonien, le Campanien.

Le Coniacien, ( - 88 à - 86 m.a. ), dont le stratotype a été défini à Cognac, se caractérise par une sédimentation

détritique relativement importante (marquant la proximité de zones côtières ) dans des eaux peu profondes, chaudes et agitées

de courants. Ces conditions ont favorisé la formation de dépôts riches en carbonates : un niveau gréso-glauconieux blanc-jaune

surmontant une assise sableuse ( ex : St-Césaire ), des calcaires graveleux fossilifères blancs, des calcaires massifs assez

durs blancs. Fossiles : coralliaires, bryozoaires ( en quantité ), échinodermes. A l'affleurement ou dans les carrières,

le Coniacien se signale par une importante altération paléo-karstique : puits et réseaux de conduits presque complètement

obturés par des matériaux argileux dont l'intrusion remonte au Tertiaire.

1/ Calcaires du Coniacien moyen reposant sur des sables du Coniacien inférieur, à Saint-Césaire.

|

Résultat d'une mer beaucoup plus profonde, le Santonien ( - 86 à - 83 m.a . ) renvoie aux terrains de la " Petite Champagne "

que l'on rencontre dans les environs de Saintes. Cette étage, puissant d'une soixantaine de mètres, donne des calcaires marneux

tendres ( province orientale ) et des calcaires crayeux riches en nodules de silex noirs ou chamois. La faune, très diversifiée,

contient de nombreux bryozoaires et spongiaires.

Au Campanien ( - 83 à - 72 m.a. ), qui fait référence à la " Grande Champagne charentaise,

prédomine un milieu, bien oxygéné, de type vasière. Les Charentes sont recouvertes d'une faible tranche

d'eau soumise à des courants qui brassent les dépôts. S'y accumulent des calcaires blancs marneux ou crayeux,

toujours à silex, renfermant des spongiaires et d'abondants bryozoaires. La puissance du Campanien atteint

130 m en bordure du Synclinal de Saintes. Au Campanien supérieur se profile la régression finale du Crétacé

induite par un soulèvement généralisé de toute la plate-forme. Etage peu compétent, le Campanien se

distingue par une microfissuration peu propice à la karstification.

De 50 à 60 m de puissance, le Maastrichtien ( - 70 m.a. ), observable sur les falaises de la Gironde entre la

Pointe de Meschers et la Grande-Côte de Royan, est constitué par des calcaires crayeux à Huîtres, Bryozoaires

et Orbitoïdes. S'y ajoutent des Echinodermes, Rudistes, Oursins, Lamellibranches, Brachiopodes, Gastéropodes,

Céphalopodes, Polypiers, Algues, cette faune abondante annonçant le développement d'un environnement périrécifal.

Au Danien, il y a 65,5 millions d'années, se produit une baisse brutale de la température et

une régression qui exonde la future Charente-Maritime.

Nous sommes à la fin du Crétacé : un astéroïde d'un diamètre estimé à 10 km (masse de 1000 milliards de tonnes)

entre en collision avec la terre … Un tel cataclysme peut expliquer l'extinction des dinosaures et de la plupart

des habitants des fonds marins ( dont les ammonites). Survivent les plantes terrestres, les poissons et les petits mammifères ...

II / ERES TERTAIRE ET QUATERNAIRE ( Cénozoïque )

A / Tertiaire

Les terrains qui composent l’actuel département de la Charente-Maritime évoluent progressivement

vers des paysages préfigurant ceux que nous observons actuellement.

A l’Eocène, au Lutétien, il y a 48 millions d’années, débute une nouvelle transgression marine

venue du fossé pyrénéen («mer nummulitique»). Mais elle n’affecte que la rive droite de la Gironde

et l’essentiel de l’actuel territoire de la Charente-Maritime demeure sous régime continental.

Falaise très karstifiée du Lutétien, à Saint-Palais-Sur-Mer, à l'arrière plan du "platin" maastrichtien crétacé.

|

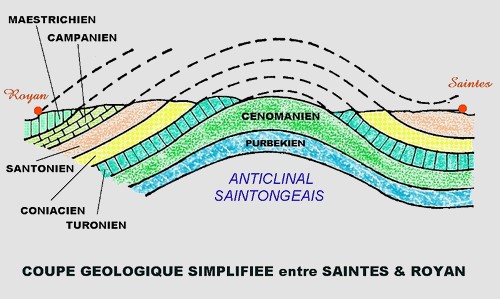

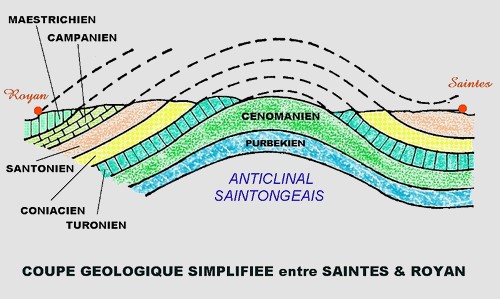

Les plissements de la phase éocène inférieure ( Tertiaire inférieur ), rattachés à l’orogenèse pyrénéenne,

déforment l’ensemble des couches jurassiques et crétacées dans la presque totalité du département :

on assiste à la formation de l' Anticlinal de Gémozac-Jonzac et du Synclinal de Saintes, et à l’apparition

d’une série d’ondulations parallèles axées N.W.-S.E. Les plissements et cassures s’ordonnent suivant

deux directions privilégiées : plis de direction N.W.-S.E. faisant rejouer les structures héritées de

l’Ere Primaire, dites de type armoricain, et plis de direction E.-W. également tributaires du soulèvement

pyrénéen mais intéressant de plus petites surfaces.

Discrète extrémité d'une faille principale d'orientation armoricaine ( NW-SE ),

sur le littoral de Port-des-Barques ...

( De gauche à droite et de l'Est à l'Ouest : calcaires gréseux lumachelliques à huitres du Cénomanien terminal - faille - zone broyée - assises marneuses du Turonien inférieur.

|

Au Rupélien, il y a 34 m.a., une régression importante émerge tout le sud du département.

Au début du Miocène, il y a 23 millions d’années, la région devait former une sorte de plateau, plissé,

faillé et fortement karstifié, incliné vers l’ouest jusqu’à la limite du plateau continental, à 120 km de

l’emplacement actuel de La Rochelle. Puis, il y a 17 millions d’années, des bras de la « mer des Faluns »

submergèrent à nouveau localement la région.

Au Mio-Pliocène, , entre –10 et – 5 m.a., le paroxysme de l’orogénie alpine affecte le Massif Central,

y provoquant d’importantes éruptions volcaniques. Ces secousses trouvent leur répercussion en « Charente-Maritime »

en faisant rejouer le système de failles et de cassures. Elles déterminent des effondrements déchiquetant la partie

occidentale du plateau miocène.

Il y a 10 millions d’années, au Pliocène, la mer se retire mais occupe encore vraisemblablement les vallées

et les zones effondrées. Les côtes épousent approximativement les contours actuels.

Dès le début de l’Ere Tertiaire, les calcaires crétacés émergés sont l’objet d’une intense altération

aérienne et d’une très importante karstification dans leur masse. On estime à plus de 350 m l’épaisseur

des terrains érodés et disparus ! Les conditions paléoclimatiques de l’ époque favorisent le démantèlement des sols

latéritiques développés sur le Massif Central au cours du Mésozoïque. Ces épandages détritiques

(sableux, argilo-sableux, argileux), souvent remaniés et entaillés par des formations postérieures

(ex : dépôts de pente des « doucins » ) recouvrent le glacis crétacé et colmatent les parties

verticales et sub-horizontales du réseau karstique.

1° / Terrains crétacés saintongeais.

Source : Carte géologique au 1/80 000ème / BRGM.

2°/ Anticlinal saintongeais : coupe simplifiée.

|

B / Quaternaire

Il y a environ 1 million d'années, une dernière phase des plissements alpins réactive les volcans du Massif Central.

Dans la partie occidentale de l'Anticlinal Saintongeais, ce rajeunissement des reliefs causera l'affaissement de plusieurs

voûtes anticlinales déjà fragilisées par les attaques de la mer pliocène. Une profonde baie s'installe entre St-Agnant et

la Presqu'île de Marennes, une autre près d'Aytré. D'autres effondrements sont à l'origine de combes comme celle de Pampin,

près de Nieul-les-Saintes.

Quatre glaciations principales (Günz, Mindel, Riss, Würm) se succèdent, depuis le début du Quaternaire, il y a 1,8 millions d'années,

jusqu'à la fin du Paléolithique supérieur des préhistoriens, il y a 9000 ans. Sous l'action de l'alternance du gel et du dégel,

la partie superficielle du sous-sol calcaire subit

délitages et concassages ( gélifraction ). Pendant les périodes interglaciaires, des coulées de solifluxion

(boues argilo-silico-calcaires empâtant des cailloutis) ruissellent sur les pentes du permafrost imperméable, s'étalent dans les parties basses,

remplissent les cavités karstiques. Ailleurs, Les eaux de fonte exerçent une action très corrosive sur les calcaires ce qui

se traduit au contraire par un dégagement et une réactivation des galeries fossiles du paléokarst tertiaire.

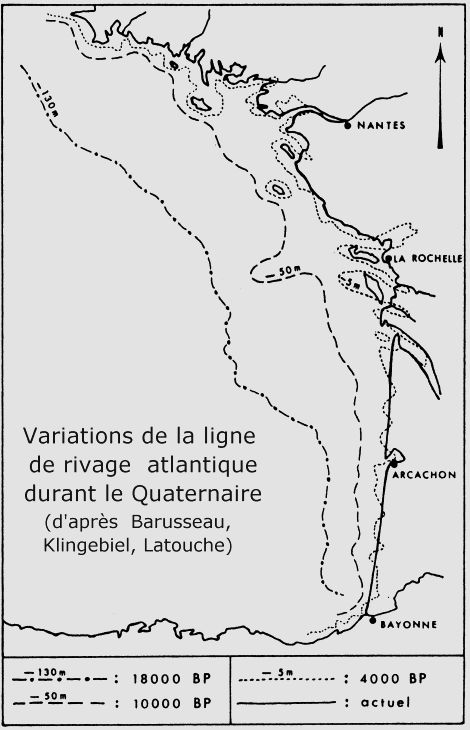

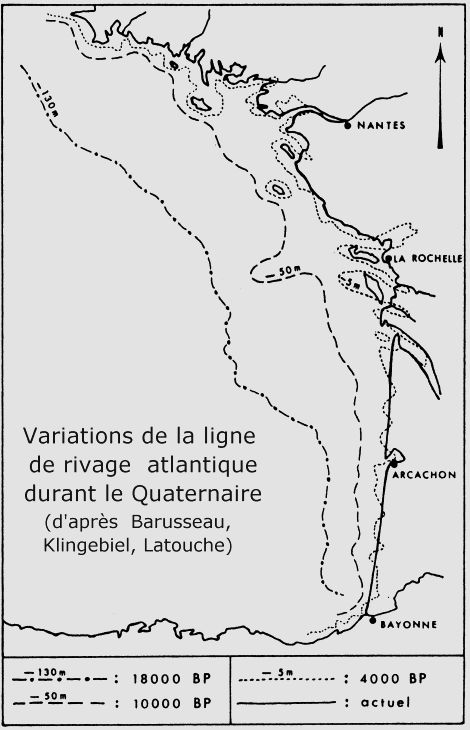

Au maximum des glaciations, l'abaissement du niveau marin a pu descendre jusqu'à la cote -200 m.

La ligne de rivage correspondant à la dernière glaciation ( Würm, de - 60000 à -10000 ans) a été

identifiée entre -60 et -100 m. A cette époque dite " préflandrienne " , il y a environ 11500 ans,

l'abaissement considérable du niveau de la mer a eu pour conséquence un surcreusement et un encaissement de

l'amont des vallées ainsi qu' une importante érosion du cours inférieur des rivières. A Saintes, les berges

actuelles de la Charente s'établissent à + 3 m alors que son lit préflandrien avoisinait - 13 m.

Le Coran, l'un de ses affluents, coulait 10 m plus bas qu'aujourd'hui …

Niveaux marins durant les glaciations ...

|

L'installation définitive du réseau hydrographique semble dater de cette époque, commandé par les principales directions

de fractures et les contacts entre formations tendres et dures parallèles aux structures. De même, le modelé actuel

semble principalement hérité du façonnement dû aux actions périglaciaires.

Conséquence des dernières pulsations de la déglaciation post-würmienne, une nouvelle transgression marine, dite " flandrienne ",

débute, entre 10 000 BP et 6500 BP par une phase de remontée rapide du niveau marin. La mer pénètre profondément dans les pertuis.

Les estuaires migrent vers l'Est et inondent toutes les vallées latérales, ralentissant le cours de leurs affluents. De 6500 BP à 2000 BP,

lorsque la mer atteint - 10 m, le taux de remontée devient inférieur aux apports de sédiment ce qui se traduit par un colmatage

progressif des dépressions estuariennes et côtières. De 2000 BP à l'actuel - après une courte phase de réinvasion par des eaux

d'origine continentale et marine entre 3000 BP et 2000 BP - les baies se comblent de bri et se transforment en marais. Depuis se

poursuit une phase de progradation vers l'Ouest du trait de côte avec exportation des dépôts vers la plate forme continentale.

Essai de reconstitution paléogéographique du littoral vendéo-charentais,

il y a 7500 ans. Source : Nicolas WEBER / Thèse 2004.

|

Au cours de la transgression Flandrienne, l'amont des vallées enregistre donc des apports de sédiments à tendance fluvio-marine puis

l'installation de formations spécifiquement tourbeuses, liées à l'engorgement et à la stagnation des cours d'eau.

Dans les marais ( Rochefort, Seudre, Brouage … ), le bri peut atteindre l'épaisseur considérable de 35 m.

Dans certaines vallées marécageuses, les sondages touchent le substratum calcaire sous une dizaine de mètres

de limons puis de vase. Dans les vallons de l'Arnoult, du Bruant, du Rochefollet, du Coran, du Bourru, de l'Escambouille, etc …,

ces sédiments ont remblayé l'entrée de nombreuses grottes et scellé à jamais de nombreux gisements préhistoriques !

Durant l’Antiquité, une légère régression se manifeste suivie de la transgression du Dunkerquois.

A partir du 4 ème siècle, une nouvelle régression est en cours, amenant l’assèchement rapide de certains marais.

La ruine du havre de Brouage, pourtant débordant d’activité maritime au 15 ème siècle, constitue une

illustration significative de ce phénomène.

Vallée marécageuse du Bruant.

|

Le Quaternaire aura été l' " Ere de l'homme " (les premiers hominidés apparaissent vers la fin du Tertiaire).

Vers - 150 000 ans entrent en scène les premiers hommes de type Sapiens Néandertalensis. Ils s'éteignent

vers - 33000 ans après avoir quelque peu cohabité avec notre propre espèce. Néandertal et Cro-magnon

séjournent tour à tour dans les abris sous roche et porches de cavernes. Ces lieux de protection ( mais aussi d'art et de spiritualité )

assisteront peut-être à la disparition d'une " humanité " bien éphémère à l'échelle des temps géologiques …

Accueil

|